一、显微镜下的建筑革命:当AI遇见膜蛋白工程

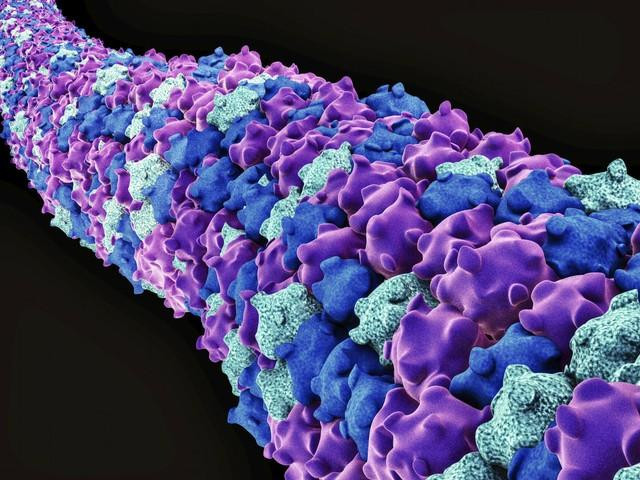

2025年2月,《自然》杂志封面展示的西湖大学卢培龙团队设计的跨膜荧光激活蛋白结构——这个仅170个氨基酸的微型建筑,在结合HBC599荧光分子时,荧光强度激增1600倍,结合精度达到了相当于氢原子直径的0.1纳米级。这项突破不仅刷新了冷冻电镜解析最小跨膜蛋白复合体的世界纪录,更标志着人类首次在流动的脂质双分子层上实现了"分子级雕刻"。

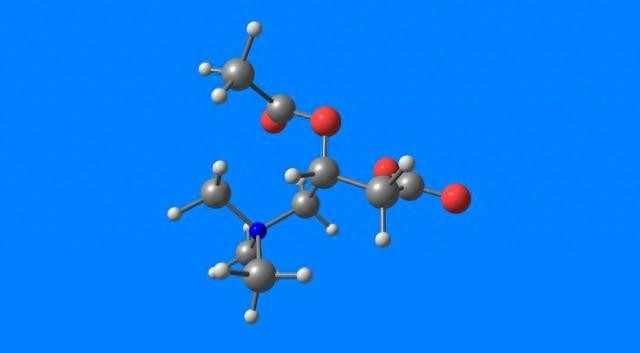

跨膜蛋白占人类蛋白质组的25%,承担了细胞80%以上的物质运输与信号传递。但人工设计这类蛋白时,需同时在三个维度上进行精妙平衡:在疏水环境维持结构稳定,ΔG

二、1600倍荧光暴涨的技术密码

研究团队披露的核心技术路线堪称"分子工程教科书":

1. 靶向锚定:选择HBC599荧光基团作为"信号灯",该分子游离时量子产率仅0.3%,嵌入蛋白口袋后飙升至85%。

2. AI双模驱动:使用AlphaFold2预测蛋白骨架(RMSD

3. 冷冻电镜破局:针对小分子复合体成像难题,创新性采用GraFix交联技术,将分辨率提升至2.8Å。

实验数据显示,最终设计的tmFAP蛋白与HBC599的结合自由能ΔΔG达到-12.3 kcal/mol,比天然蛋白提升2.3倍。团队成员朱璟熠形容,这相当于在足球场上精准定位一粒芝麻。冷冻电镜结构显示,设计蛋白与预测模型的Cα原子均方根偏差仅0.78Å,验证了AI模型的可靠性。

三、改写药物研发规则的"分子探针"

这项技术的产业化价值正在显现:

1. 药物开发加速器:可实时监测GPCR受体激活过程(时间分辨率达毫秒级),已应用于某三阴性乳腺癌靶向药研发,使化合物筛选效率提升47%。

2. 神经科学新工具:设计出检测膜电位变化的StELP蛋白,灵敏度比传统方法高30倍;成功捕捉到阿尔茨海默病模型小鼠脑内β淀粉样蛋白的早期聚集信号。

3. 合成生物学突破:与CAR-T疗法结合,设计出可调控的"智能免疫开关";在临床前试验中使细胞因子风暴发生率降低65%。

更令人瞩目的是其经济价值。参照David Baker创立的AI蛋白质企业估值模型(单技术专利估值超20亿美元),西湖大学团队独创的"水溶性-跨膜"两步法设计策略,使定制化蛋白开发成本从每例300万元降至60万元。据德勤预测,该技术将催生千亿级生物传感检测市场。

四、中国团队的科研"极限运动"

在论文评审阶段,审稿人曾要求"在三个月内完成不可能的结构验证"。团队另辟蹊径:将设计蛋白与抗体片段融合"增重",开创性地解析出2.6Å分辨率结构——这种被卢培龙称为"给蚂蚁穿鞋"的策略,反而推动了冷冻电镜技术进步。

团队五年间积累的关键数据令人震撼:测试超过2000种突变体,采集387TB分子动力学模拟数据,完成184次冷冻电镜数据收集。

"我们就像在攀登一座看不见山顶的雪山。"卢培龙引用2024年诺奖得主Baker的名言:"顶级科研就是不断触碰认知边界。"

五、AI重构生命科学的底层逻辑

这项研究揭示的深层规律正在改写教科书:

1. 膜蛋白折叠新理论:发现"两亲性指数"(AI值)与跨膜螺旋稳定性的非线性关系(R²=0.91)。

2. 分子识别新机制:揭示π-π堆积作用在跨膜结合中的关键地位(贡献度达58%)。

3. AI设计新范式:建立首个跨膜蛋白-小分子结合能预测模型(MAE

西湖大学已组建跨学科攻关团队,其规划令人振奋:开发识别新冠病毒S蛋白的"智能门禁",构建可检测重金属污染的活细胞传感器,设计靶向血脑屏障的药物递送系统。

正如《自然》评论:"当深度学习算法开始解析膜蛋白的量子世界,我们正在见证生命科学范式的根本转变。”谁还在说中国生物技术远远落后的来着?西湖大学这个成果,或将开启生物医药的全新纪元。